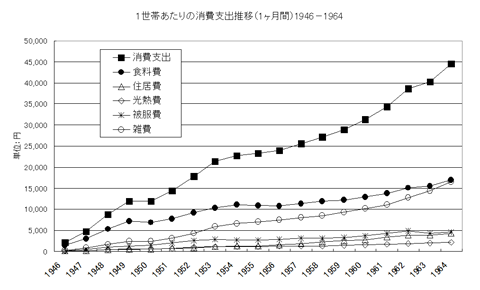

消費支出を見ると1世帯あたりの1ヶ月の消費支出がまさに右肩上がりで急速に拡大しているのが分かる。1946年当時1ヶ月の消費支出は2,125円でしかなかったが、1964年には44,481円にまで増えた。18年間で実に21倍に膨れ上がったのである。グラフでは雑費の伸びが著しいが、これは保健医療費、理容衛生費、交通通信費、教育費、文房具費、教養娯楽費、交際費、たばこ等のことで、当時普及し始めたテレビや洗濯機は設備、家具として住居費に含まれている。

ここまで日本の人の数と事業所の数がどのように推移してきたかを見た。商品やサービスを購入してくれるのは人と法人である。簡単に言うと消費者と会社である。これが日本市場である。彼らが何をどの位購入してきたのかを見て行きたい。

戦後の日本を1964年の東京オリンピックまでと1991年バブル経済崩壊、2011年東日本大震災までに分けて調べていく。

■終戦1945年~東京オリンピック1964年

○消費者の動向

この時代、日本の人口は急激に拡大していた。同時に家族の形も変化し始めた。1人世帯が増え始めたが、2人世帯、3人世帯、4人世帯も急増している。5人世帯もまだ増加傾向にあった。つまり若者が都会に出てきて結婚をし、夫婦2人と子供が2~3人という形態が定着し始めたのである。核家族という言葉が登場したのもこの時代である。一方で7人以上の大家族の世帯は急速に減少していったのである。

消費の形も家庭で使う耐久消費財に向かっていた。当時、三種の神器と言われた白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機の普及率を見ると今では考えられないような勢いで浸透して行ったことが分かる。

日本の市場は一般消費者市場だけではない。オフィスや飲食店、工場など業務用市場がある。例えばエアコンは、一般家庭はもちろんのこと事務所やレストラン、パチンコ店など多くの事業所でも使われている。電話やパソコン、自動車等も同様である。ではこの分野は戦後どのように推移してきたのかを見てみる。

総務省の事業所統計によれば2006年の事業所数は591万である。事業所統計は1951年から取られているが、1969年まで国や地方公共団体の事業所は含めていなかった。1972年に国や地方公共団体の非現業部門である「公務」が調査対象に加えられた。それによると1951年に事業所は321万しかなかった。東京オリンピック前年の1963年には401万に増加し、1975年では559万、1981年には1951年の倍の649万事業所になった。30年間で事業所数は倍になったのである。バブル経済が崩壊した1991年の675万事業所をピークに減少し始め、2006年では591万事業所、1975年の水準にまで戻ってしまった。

グラフからも分かるように1985年以降、日本の高齢化は一気に進み始め、人口のピラミッドが釣鐘に移行していったのである。しかし大きな変化はこれだけではない。世帯の構成が劇的に変わってきたのである。世帯数の推移を見ると戦後一貫して世帯数は右肩上がりに増えている。1950年には1658万世帯だった世帯数が東京オリンピックの翌年の1965年には2328万世帯で1.4倍に膨れ上がっている。人口の伸びが鈍ってきた1980年代でも世帯数は増加を続け、2000年には4678万世帯、2005年では4906万世帯。平成22年国勢調査によると2010年10月1日現在の我が国の確定した世帯数は5195万504世帯となり,調査開始以来、初めて5000万世帯を超えた。今の日本では1億2800万人が実に5000万世帯以上に分かれて生活しているのである。この世帯数の増加が日本市場を拡大してきたともいえる。世帯単位で購入する洗濯機や冷蔵庫、エアコンなどは人口増加だけでなく世帯数の増加が大きく貢献してきたことは、このデータからも良く分かる。

これは高度経済成長期の日本では一般家庭よりオフィスビルや商業施設など業務用の電力需要が上回っていたためで、一般家庭の電気需用が停滞していたわけではない。

この時代すなわち終戦から東京オリンピックまでの時代、日本では家庭の電化が離陸し始めた。家電製品としては、戦前からすでにラジオや電気蓄音機、電気洗濯機、電気冷蔵庫、電気掃除機は存在し、電気ミシン、電気釜なども売られていた。エアコンも戦前から一部の劇場や商店に導入されていた。戦後、東京オリンピックまでに新たに登場してきた家電製品としては、テープレコーダーやトランジスタラジオ、電気毛布、トースターなどがあるが、中でも家電製品の最も大型の商品は1953年1月にシャープが発売した国産第1号の白黒テレビであろう。当時電気洗濯機、電気冷蔵庫と並んで三種の神器と呼ばれたのはあまりにも有名である。

当時の家電製品のメーカー、販売台数について見て行きたい。

この使用電力量は電灯と電力に分けられている。電灯需要とは一般家庭向けの需要で、電力需要とはオフィスビルや商店の業務用や工場や鉄道などの需用である。いわゆる民生用電力と一般家庭向けの電灯需用は同一ではないので注意が必要である。日本エネルギー経済研究所によると民生用電力とは、電灯用と業務用、小口電力、大口電力などが含まれている。つまり事務所、ビル、デパート、飲食店、学校、病院などの電力需要も含まれているということである。ここではまず一般家庭向けの電灯需要について見る。終戦翌年の1946年の電灯需要は40億kWhで使用電力量全体に占める比率は19.4%だったが、1964年には253億kWh で1946年の6.3倍に膨れ上がった。しかし使用電力全体に占める比率は電力需要の勢いに押されて16.1%に落ちた。。

自動車市場、家電市場、食品市場といった区分で我々は市場調査を実施するが、日本の経済産業が大きな変化を控えている今、日本全体を一つの市場としてまとめておこうと思う。また現在の日本市場を把握するにはやはり終戦にまで立ち返る必要があると考え、統計データは可能な限り1945年にまで遡ることにする。

まず日本の産業や消費生活の要である電力について見て行きたい。総務省統計局の日本の長期統計系列電灯及び電力需要によると終戦の翌年1946年の年間使用電力量は208億kWhで家庭用の電灯需要は40億kWh、産業用の電力需要が140億kWhである。新幹線が開業し、東京オリンピックが開催された1964年の使用電力量は1,572億kWh、電灯需要は253億kWh、電力需要は1,135億kWhに跳ね上がっていた。20年も満たない間に7.5倍にも使用電力量は増加したのである。