■東京オリンピック1964年~バブル経済崩壊1991年

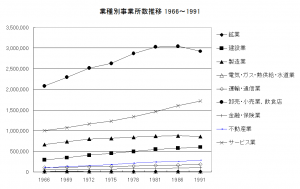

○事業所の動向

東京オリンピック以降、消費支出で外食と交際費の額が飛躍的に増大したことに比例してサービス業の事業所数が急増している。戦後一貫して増加してきた卸小売業飲食業もさらに増えたものの1980年代半ば、つまりバブル経済が始まる前に事業所数の増加は頭打ちになる。データを見る限り、この時代の国内市場での有望な産業は流通業でありサービス業である。規模も大きく成長率もずば抜けて大きい。もちろんここでは製造業の海外への輸出は考えていない。

ここで消費者物価指数を見ておく。言うまでもないと思うが、消費者物価指数について簡単に解説しておきたい。そもそも物価指数というのは、物価の動きをある時点と比べて比率のかたちで表した数値のことで、その中で企業間で取引される財の価格に焦点を当てた数値が企業物価指数,小売段階の財及びサービスの物価の動きを示す数値が消費者物価指数である。つまり我々消費者にとっては店で買う商品の値段が去年と比べて今年はどの位上がったのか、下がったのかを見る指標である。

グラフは2005年(平成17年)を100として、それ以前の物価がどのように推移してきたかを表したものである。全体の消費者物価指数は1970年代から1990年代に向かって急激に上昇している。最も数値が大きい家具・家事用品はバブル経済が始まる以前から上昇が激しく、バブル経済崩壊とともに急速に下降していった。同じように過去に2005年時点の数値を上回っていたものは、光熱・水道、教養・娯楽、被服及び履物、交通・通信などがある。一方、2005年を上回ることなく着実に上昇してきたものには、住居、教育がある。

推移<2005年=100>1-292x300.png)

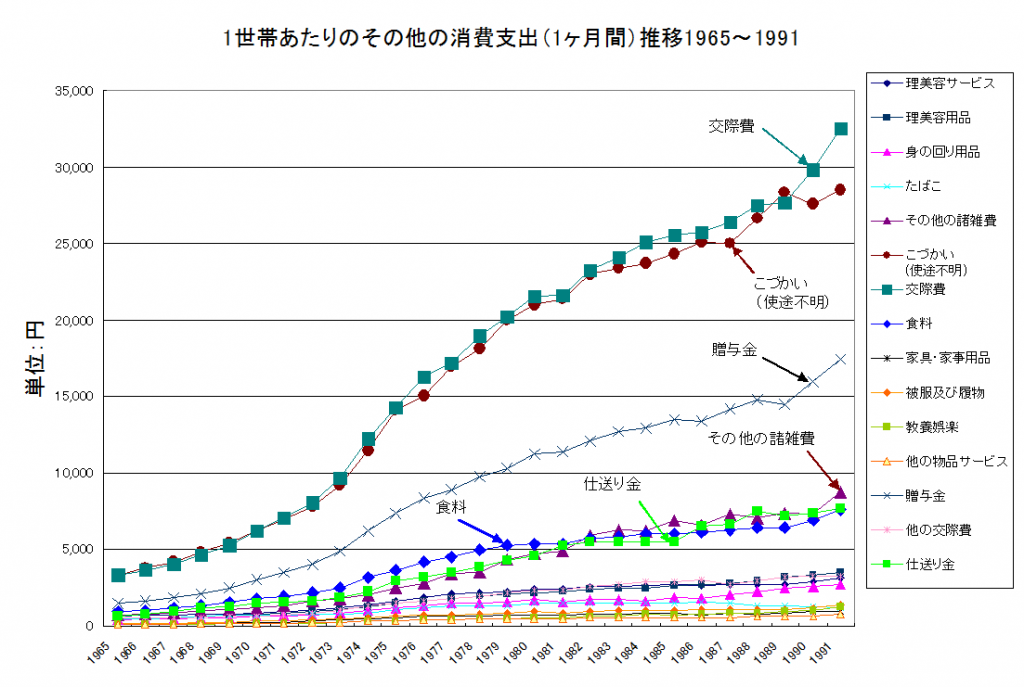

次に消費額の大きいのが「その他の消費支出」である。その他と言われても具体的によく分からないが、金額が大きいので無視できない。そこで項目を以下に列挙する。

理美容サービス、理美容用品、身の回り用品、たばこ、その他の諸雑費、こづかい(使途不明)、交際費、食料、家具・家事用品、被服及び履物、教養娯楽、他の物品サービス、贈与金、他の交際費、仕送り金。

金額が最も大きいのは交際費とこづかい(使途不明)で、両者とも同じように1991に向かって金額が急増してきた。交際費という分類は理解するのは難しいが、収支項目分類表では“贈答用金品及び接待用支出並びに職場・地域などにおける諸会費及び負担費。”と定義されている。こづかい(使途不明)では、旅行で遣ったものは旅費、贈答に遣ったものは贈答費となり、それ以外のこづかいが“こづかい(使途不明)”に入っている。とにかく細かいことは置いておいて、交際費とお小遣いが「その他の消費支出」では最も大きな支出だということである。それに次ぐのが贈与金である。これも良く分からないだろう。これは、せん別、香典、見舞金、謝礼金、祝儀、持参金、結納金、財産分与金などのことである。これがかなり大きな額であることも驚かれる人もいるだろう。似たような支出で“仕送り金”というものもあり、グラフの下の方に位置しているが増加傾向にある。仕送り金は、世帯外の者へ生活費+下宿料+家賃+教育費などの全部又は一部を継続的に補助するための現金支出のことである。贈与金とは別立てになっている。

いずれにしてもこの時代、外食化が進み、生鮮食品を好むようになり、人々の交際が非常に活発化してきたことは明らかだ。

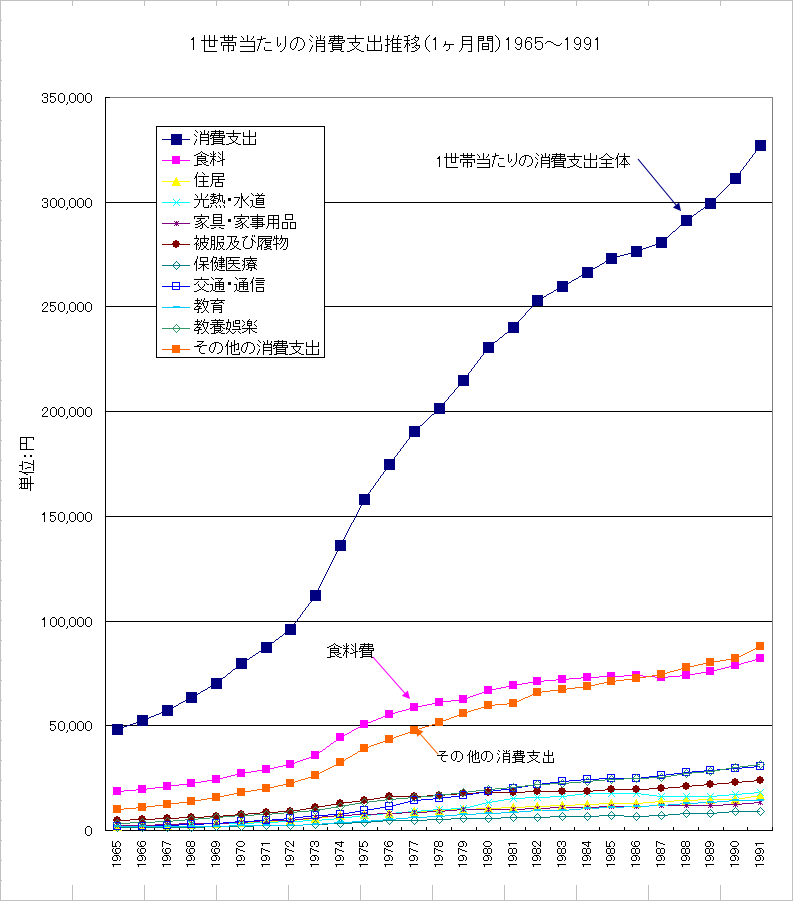

消費支出を見ると1965年から1991年の間に急激に伸びたのはグラフからも明らかである。とくに1970年に入ってからの伸びは激しい。もちろんこの間の消費者物価指数も同じような急激な伸びを示しているので、金額ベースでは伸びているものの、数量ベースで伸びているとはこのデータからは明らかにはならない。つまり簡単に言うと、昨年家族全員で1回だけ外食して2万円を支出した。今年は家族全員で3万円で外食した。しかし回数は昨年同様1回だった。物価上昇で支出額は上がったが、回数は同じということがある。このことを念頭に入れてデータを見てもらいたい。後ほど消費者物価指数推移のグラフを掲載する。

さて、このグラフを見ると食料費とその他の消費支出が突出して大きいのが分かる。それ以外ではグラフ下の中で伸びているものに教養娯楽費、被服及び履物が伸びが著しい。

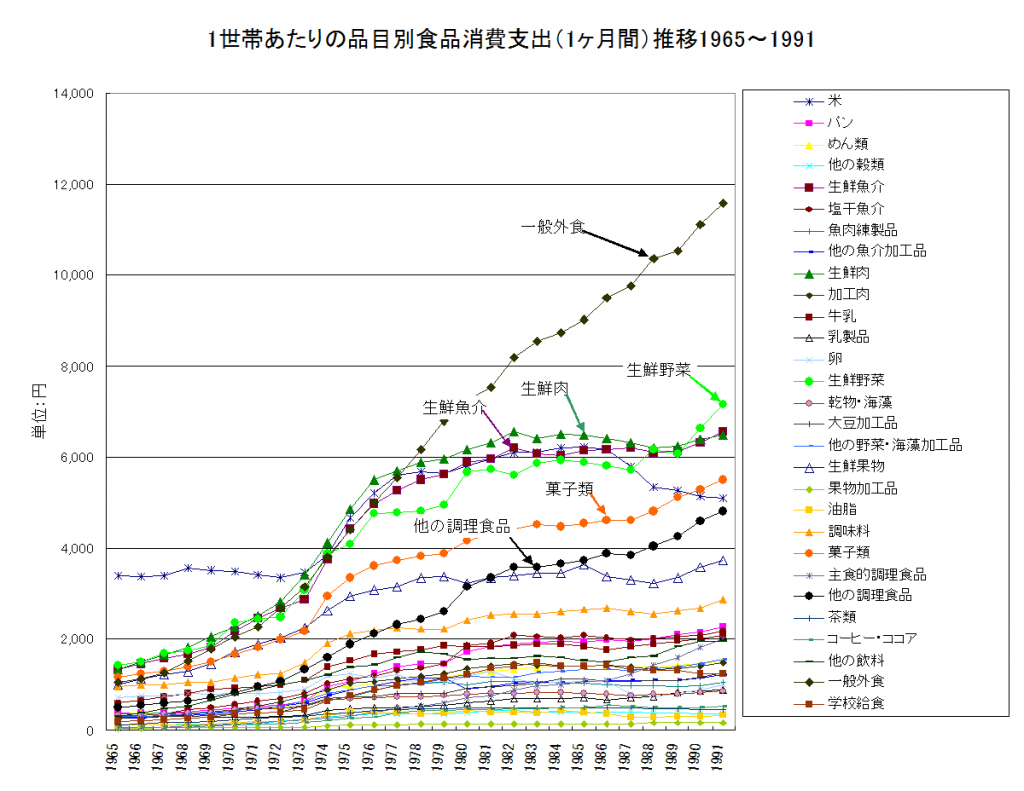

グラフの食料費の内訳を以下に列挙する。

米、パン、めん類、他の穀類、生鮮魚介、塩干魚介、魚肉練製品、他の魚介加工品、生鮮肉、加工肉、牛乳、乳製品、卵、生鮮野菜、乾物・海藻、大豆加工品、他の野菜・海藻加工品、生鮮果物、果物加工品、油脂、調味料、菓子類、主食的調理食品、他の調理食品、茶類、コーヒー・ココア、他の飲料、一般外食、学校給食

このグラフで特徴的なのは一般外食が1991年に向かって一貫して急成長していることだ。1965年と比較して11倍以上に上昇している。もう一つ特徴的なのが、生鮮野菜、生鮮魚介、生鮮肉が揃って金額が大きく、伸びも大きい。とくに1970年代に一気に拡大し、1980年代からは横ばいで推移するという傾向になっている。

続いて1964年の東京オリンピックからバブル経済崩壊の1991年までを同じように追って行きたい。

■東京オリンピック1964年~バブル経済崩壊1991年

○消費者の動向

消費者は米国の生活に近づこうと様々な耐久消費財を購入している。同時に企業も消費者ニーズに応じた製品の投入を着々と進めていた。1953年に国産第一号の白黒テレビが登場してから15年足らずでほぼ100%の世帯に普及した。しかしその数年前からメーカーは新たにカラーテレビを投入し始めた。そして8年あまりで白黒テレビの普及率を越えるのである。テレビの代替をうまく進めることができた。両者とも1980年頃にはほぼ100%の普及率に到達するのである。

一方、東京オリンピックの年にはたった6%しかなかった乗用車の普及率だが、その後右肩上がりに一直線に普及していった。家庭用のルームエアコンも同様で、乗用車より若干遅れてはいるものの同じように右肩上がりで普及している。

1965~19912-300x194.png)

この時期、つまり終戦の1945年~東京オリンピックの1964年で、とくに1954年頃からは日本は高度経済成長の時期にあり、この時代を語るとき常に三種の神器すなわちテレビ、洗濯機、冷蔵庫の3種類の家電製品が取りざたされる。もちろんこれらは新たに日本市場に登場してきて日本市場を牽引してきたことは確かだが、国内市場に限ってみていくと繊維製品や食料品市場は家電製品市場と比較しても圧倒的に規模は大きく、さらに伸びも大きかったのである。

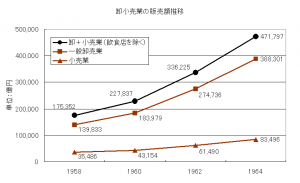

これらをすべて含めた卸業、小売業全体の数字を見ておく。1958年の時点では卸業が約14兆円、小売業が約3兆5000億円だったのが、1964年にはそれぞれ約39兆円、8兆3000億円以上にも成長している。

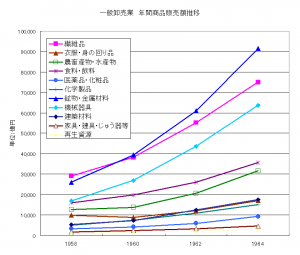

飲食料品に次いで販売額が大きいのは織物・衣服・身の回り品である。これは衣服や靴、バッグなどで、販売規模は大きいとはいえ飲食料品の半分程度である。これも飲食料品と同様に大きな成長を見せた。販売額は1958年が6,384億円、1964年には1兆4,739億円と2倍以上に拡大した。家具・建具・じゅう器も販売規模も伸びも大きい。1958年には3,012億円だったのが、1964年には3倍の1兆0,335億円となった。家具・建具・じゅう器とはタンスや机、椅子から畳、ほうき、バケツ、魔法瓶、プラスチック容器などである。この他に家庭用機械器具の伸び方が注目できる。これはテレビや冷蔵庫、洗濯機など家電製品のことだが、販売額は1958年が1,162億円でしかなかったが、1964年には約5倍の5,785億円に跳ね上がっている。一方、自動車・自転車についてはまとめて統計が取られているが、販売規模はまっだ小さく、1958年は473億円、1964年が1,129億円程度でしかなかった。

次に小売業を見てみる。小売業は主に消費者を対象に販売しているものだが、ここには企業などに業務用として販売しているものも含まれている。しかし概ね小口である。グラフからも明らかなように最も販売額が大きく、なおかつ伸び率も急なのは飲食料品である。これほど大きく急激に伸びている背景にはもちろん人口増加があるが、いくら人口がこの時期急増しているとはいえ、伸び方はアーチ型のグラフになっている。一方、飲食料品は逆アーチの形で伸びている。人口の増加より飲食料品の販売額の方が伸びが大きいということは、人々の食べる量が増えたというより、より高額な食材に移行していったと見る方が妥当である。いずれにしても飲食料品の販売額は1958年の1兆5,878億円から1964年3兆2,593億円、2倍に拡大した。

ではこの時代、すなわち終戦の1945年~東京オリンピックの1964年だが、国内でどのような商品がどの位売れたのか見て行きたい。当時日本は輸出で経済を発展させてきたが、ここでは日本国内の市場はどうなっていたのかを確認したいので国内に限定して話を進める。

この時期の商品別の国内販売統計は適切なものが見つからないので商業統計を使うことにする。この統計は卸売業と小売業のデータを取っているが、ここでは消費者だけでなく業務に使用される商品の売上も含めた全体市場を考えるため卸売業のデータを使うことにする。ただし卸売業には輸出商も含まれるため正確には国内限定ではない。

このグラフで最も規模が大きいのは鉱物・金属材料である。これは主に石油や石炭、プロパンガス、鉄鋼などである。1958年2兆6,131円だったのが1964年には3倍以上の9兆1,506億円にまで拡大した。次に大きいのは繊維品である。繊維原料や織物のことで、1958年に2兆9,078億円が1964年には7兆4,969億円にまで増えている。機械器具は1958年1兆6,921億円、1964年6兆3,781億円でこちらは4倍近くまで増加した。機械器具とは農業機械、建設機械から自動車、事務用機械、家電製品などのことである。

○事業所の動向

消費者の状況が大きく変化していく中で事業所もその数を増やして行った。とはいえ全業種が同じように増えたのではなく、この時代大きく数を増やしたのは卸・小売業、つまり流通業が事業所の数を大幅に増やしている。一方、製造業の事業所は緩やかな増加に留まっている。

拡大する消費に応えるようにこの時期、スーパーマーケットが登場している。それまでは百貨店と中小小売店という構図の流通業界に新たな勢力が進出するのである。1953年、紀ノ国屋は顧客自ら商品を選び、レジで精算する日本初のセルフサービス・スーパーマーケットを東京・青山に開店している。1957年にはダイエーが主婦の店1号店を大阪・千林駅前にオープンした。イトーヨーカドーも翌1958年にヨーカ堂を設立している。